雨水の日

2014年2月19日 水曜日

毎週末にかけて雪が降っていた2月。

2月19日は雨水の日と呼ばれ、雪から雨に変わり氷から水になり寒さが和らぐ時と言われているそうですが、皆様がお住まいの地域はいかがでしょうか?

最近、わが家に差し込む陽射しも心地よくなってきた気がするのは気のせいでしょうか。

2014年2月19日 水曜日

2014年2月7日 金曜日

2014年1月28日 火曜日

2014年1月11日 土曜日

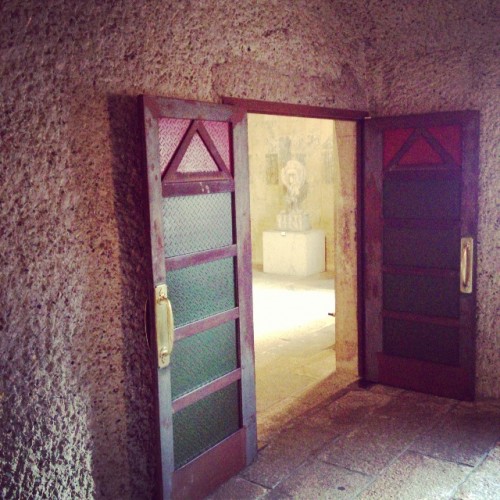

素晴しい展示物が揃う倉敷の大原美術館

本館ももちろん素晴しいのですが、大原美術館の工芸館 / 東洋館が何しろ素晴しいのです。

今月19日(日)まで、大原美術館 工芸館、東洋館の棟方志功室、芹沢銈介室が開室してから50年を迎える事を祝い、工芸館、東洋館の内外装デザインを手がけた芹沢銈介へのオマージュを込めて染色アーティストの八幡はるみさんの染色が展示されています。

2014年1月10日 金曜日

ニュースレターを購読:

再入荷しましたら、登録したメールアドレス宛にお知らせします

再入荷のお知らせを受け付けました。

ご記入いただいたメールアドレス宛に確認メールをお送りしておりますので、ご確認ください。

メールが届いていない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

通知受信時に、メールサーバー容量がオーバーしているなどの理由で受信できない場合がございます。ご確認ください